Se mettre à (bonne) distance !

Lors d’un grand raout mondain, j’entends quelqu’un dire d’un ton professoral à une jeune personne buvant ses paroles que « contrairement à ce que la plupart des gens font, une toile de Rothko, aussi monumentale soit-elle, ne doit s’apprécier qu’à une distance de 45 cm des cimaises… ». Et son interlocuteur de lui répondre : « Mais bien évidemment, tout le monde sait cela ! »

Prenez vos distances !

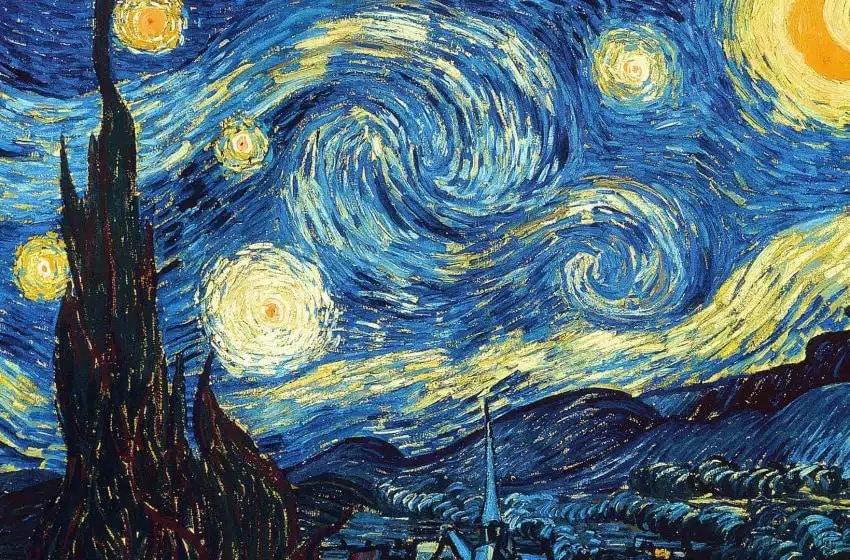

Tout le monde sait cela… Ah oui, tout le monde ? À l’évidence, tout le monde sauf moi, jusqu’à ce moment-là ! Pourquoi donc jamais personne ne m’avait parlé de la distance idéale à observer devant telle ou telle oeuvre, pourquoi aucun livre consulté n’en avait-il jamais parlé ? C’est assurément un sujet peu traité dans la littérature spécialisée. Alors, pour m’assurer du bien-fondé de cette réflexion, j’en ai fait rapidement l’expérience avec l’œuvre de Rothko qui s’est avérée concluante. Et j’en ai eu la preuve récemment à l’exposition L’Adresse au paysage présentée par le Musée des Beaux-Arts de Chambéry. Et ce, grâce à la perspicacité d’un enfant.

Devant l’œuvre de Gabriel Loppé, La Mer de Glace et les Grands Charmoz-Chamonix.

C’est un tableau immense, de 240 x 350 cm. Je me tiens, comme la plupart des visiteurs présents, à « bonne » distance de l’œuvre, c’est-à-dire à plus d’un mètre. Réflexe conditionné par les autres regardeurs ou par l’habitude, je réfléchis pas à la question de la distance d’observation quand surgit un enfant d’environ 6 ans. Il avance, se frayant un passage entre les visiteurs et se plante à moins de 50 cm de la toile. Son père, étonné peut-être par l’impétuosité de son fils, par son intérêt soudain pour un tableau ou par un comportement qu’il pourrait percevoir comme indiscipliné, se tait et l’observe. Le petit garçon ne bouge plus. D’où il est placé, et du haut de son mètre vingt (à vu d’oeil), il doit surtout voir les blocs de glace bleutée du premier plan. C’est alors qu’un petit miracle se produit, une leçon de lecture picturale. Sans même se retourner, il agite sa petite main, faisant signe à son père d’avancer et lui dit : « Viens papa c’est beau depuis ici. »

Le père s’approche et moi aussi, invitée par le bon sens de cet enfant. Quand après une longue observation, il se retournera vers moi, je lui dirai : Oh oui, tu as bien raison, c’est beau depuis ici.

À vous de prendre vos distances !

Choisissez plusieurs œuvres de grand format, figuratives et abstraites et faites le peintre. Approchez-vous, reculez-vous du tableau. Déterminez la bonne distance pour l’apprécier au mieux et tirant-en vos conclusions. L’accrochage d’un tableau n’est jamais anodin.

Être à la (bonne) hauteur de l’œuvre !

Nous avons pris de la distance, bien, prenons à présent de la hauteur vis-à-vis des œuvres avec un deuxième exemple, Thor luttant contre le serpent Midgard d’Henry Füssli.

Lorsque je regarde un tableau dont le point de vue se situe en contre-plongée, je déplore souvent que celui-ci ne soit pas accroché à « bonne hauteur », c’est-à-dire bien au-dessus du regard. Ce procédé aiderait certainement le regardeur dans son appréhension de l’œuvre. Il commencerait peut-être à le contempler avec ses sens plutôt que son intellect. Dans le cas de notre œuvre de Füssli, il serait lui aussi terrassé par le Thor, à moins qu’il ne s’identifie au serpent, puisqu’à la même hauteur que son regard. Il serait amusant de tenter cette expérience : placer le tableau à différentes hauteurs et interroger les spectateurs sur le ressenti dans chaque cas.

Et maintenant à vous de prendre de la hauteur !

À défaut de pouvoir décrocher le tableau et jouer de sa hauteur, laissez votre imagination le faire. Que ressentez-vous ?

Et pour compléter vos hypothèses et votre compréhension de l’accrochage des œuvres, procurez-vous la méthode complète ou téléchargez gratuitement le pense-bête Art-toi.

ART-TOI et vois plus et mieux !