Le Soleil dans l'art !

Au XVIIe siècle, les Habsbourg se prennent pour le Soleil puis Louis XIV le leur pique pour s’en fabriquer un manteau (ici, un costume de théâtre !) et leur jeter de l’ombre. Cela va durer jusqu’à ce que tout le monde se fiche de lui. Vers 1690, notre beau Louis délaisse son identification à l’image du soleil, mais il trouve un subterfuge malin en le rendant scientifique.

Observer un sujet dans l'histoire de l'art

Regardons nos interactions avec le soleil pour comprendre ce que les « peintres en ont fait ».

Le soleil-Dieu

La plupart des sociétés antiques révéraient le soleil comme un Dieu. Il est inaccessible, on ne peut se mesurer à lui. Le mythe d’Icare montre qu’il est imbattable : Icare avait reçu le don de voler. Prenant de plus en plus d’altitude, il se pensa l’égal des oiseaux et voulut s’approcher du soleil. Mais, ne résistant pas à l’intense chaleur de l’astre, la cire de ses ailes se mit à fondre et le jeune garçon fut précipité dans le vide avant de plonger dans la mer. Sa chute est illustrée par Pieter Brueghel l’Ancien dans son œuvre La Chute d’Icare. Or, ce qui est amusant, c’est que le peintre n’a absolument pas fait cas de cette chute. En effet, si le titre ne le disait pas, nous ne verrions tout simplement pas la minuscule représentation en bas à droite de ce héros déchu. La morale de l’histoire réside dans cette indifférence.

Carlo Saraceni, dans son œuvre Le Vol d’Icare peint en 1606-1607, dépeint la fascination d’Icare pour le soleil dans un propos moralisateur puisqu’on en connaît la chute… au propre et au figuré.

Le soleil à visage humain

Le soleil est parfois personnifié. Le motif du visage solaire et l’attribution de traits anthropomorphiques doivent répondre à un besoin viscéral de l’être humain, les enfants dessinent souvent des yeux, un nez et une bouche au soleil. Pourquoi ? Une raison pourrait être qu’ils en sentent les effets, s’en différencient et lui attribuent des vertus magiques.

Les premières représentations du soleil aux traits anthropomorphiques datent de l’Antiquité. Le Soleil est incarné par Hélios, dieu assimilé à l’énergie créatrice et symbole de vie.

Aux Époques grecques et apuliennes, Hélios est emporté par un quadrige. Sa tête entourée d’une auréole, parfois doublée d’une aura. Dès le IIIe siècle de notre ère, le soleil apparaît dans l’iconographie chrétienne. Le but n’est évidemment pas de rendre hommage à un dieu païen, mais de le neutraliser, un réflexe du paléo christianisme qui dut affronter la concurrence d’autres religions. Les chrétiens ne prendront d’ailleurs pas l’astre comme symbole du Christ, bien trop connoté « païen ». De ce soleil anthropographique, nous avons un des derniers exemples avec la Crucifixion Mond de Raphaël qui nous montre (il a alors 20 ans) un visage pour le soleil et un autre pour la lune.

Le soleil comme marqueur de pouvoir

Le Soleil n’est donc plus créateur, mais création. De dieu, il va devenir l’apanage de quelques souverains. Mais pourquoi donc les monarques se sont-ils emparés du soleil ?

Parce que c’est encore mieux que d’être Dieu, parce que Dieu est déjà pris, parce que Dieu n’a pas d’image possible et parce qu’on a souvent eu recours au soleil dans l’Antiquité pour exprimer la grandeur, alors on copie. Un exemple : l’oculus du Panthéon. Chaque 21 avril, l’Empereur romain entrait dans cet édifice religieux au moment même où le soleil entrait en plein par l’oculus du plafond, une manière forte de légitimer son autorité.

Au XVIIe siècle, les Habsbourg se prennent pour le Soleil puis Louis XIV le leur pique pour s’en fabriquer un manteau (ici, un costume de théâtre !) et leur jeter de l’ombre. Cela va durer jusqu’à ce que tout le monde se fiche de lui. Vers 1690, notre beau Louis délaisse son identification à l’image du soleil, mais il trouve un subterfuge malin en le rendant scientifique.

Le soleil, simplement un astre

Avec Copernic et Galilée, le soleil cesse d’être une création divine et devient simplement un astre. On commence à comprendre au lieu de croire. On se met à regarder le monde tel qu’il est et non comme une création d’un dieu. On comprend alors que notre monde ou plutôt Le monde est dominé par le soleil. L’astre comme symbole de puissance devient donc obsolète et Louis XIV réorientera sa communication de Roi Soleil vers le Roi promoteur des sciences.

Regard esthétique ou regard touristique

Le Jardin de Sainte-Adresse de Monet tout comme le Blick auf den Säntis de Martha Cunz témoignent de l’émergence d’un regard touristique. On ne voit plus la nature avec un regard d’homme de la terre ou de la mer qui doivent lui arracher leur pain quotidien, mais celui de visiteurs, de touristes, de promeneurs, de voyageurs, d’urbains venant se ressourcer du dur labeur des villes dans la campagne accueillante.

Le soleil comme monde intérieur ou extérieur ?

L’Antiquité ignore la notion de nature. Descartes désolidarise le res cogitons (monde intérieur) du res extenso. Le premier est une substance spirituelle cognitive du monde intérieur tandis que le second est une substance physique extérieure.

C’est vers 1800 que commence à s’imposer le Stimmung allemand, à la fois ambiance et état d’âme.

Le Romantisme éleva cette confrontation au degré le plus absolu. Port au soleil levant de l’Atelier de Claude Joseph Vernet illustre tant l’ambiance que la métaphore. L’aube sortant l’humanité des ténèbres et apportant le renouveau, la joie et la connaissance.

Le soleil comme impression

Vers 1830, on sépare les objets de la conscience, c’est l’émergence de la psychologie.

La perception sensorielle devient « impression ». Les œuvres de Monet n’ont plus grand-chose à voir avec des allégories, des éléments extérieurs, ni des états d’âme du peintre, mais de l’impression sensorielle de la nature sur l’homme. Le soleil est un motif comme un autre, il ne revêt plus un caractère symbolique. Le soleil n’est plus cet élément métaphorique des Lumières contre l’obscurantisme, mais un vecteur permettant de révéler l’homme à lui-même, se sentant exister, car « impressionné ». Waterloo Bridge de Claude Monet en est un exemple.

Le soleil comme véhicule d’un message

Le message peut être métaphorique, politique même, comme le symbole du progrès. Du siècle des Lumières au socialisme, le motif du soleil naissant a figuré l’avènement du progrès. Le Soleil peut symboliser l’espoir mis dans la science et la technique, l’exaltation des ouvriers marchant vers plus de justice sociale, mais aussi, plus négativement, la peur que suscite cette évolution.

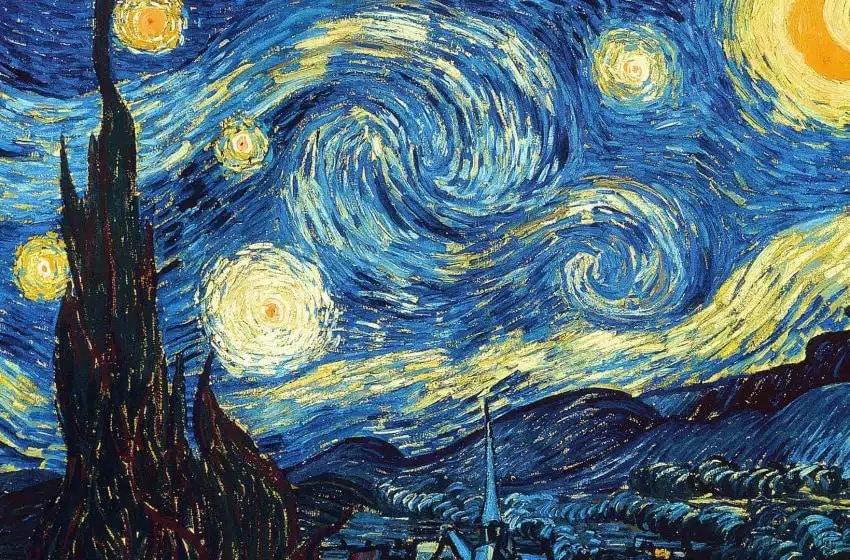

Le message peut être l’expression d’un sentiment, d’une couleur ou d’une forme. Les Expressionnistes l’ont traité pour sa force expressive justement, en en faisant parfois même un thème à lui seul comme dans Le Soleil d’Edvard Munch.

Pour terminer ce billet, jusqu’à ce qu’Einstein démontre en 1915 qu’il n’était pas éternel, le soleil était d’une puissance infinie. Et je ne suis pas certaine que dans l’esprit de beaucoup de gens il ne le soit pas encore. Otto Piene, avec son Black Apple – 1983, nous rappelle que le soleil n’est pas éternel, qu’il n’est pas le centre de l’univers, mais n’est « que » matière.

À vous de prendre le soleil !

Choisissez des œuvres ayant pour thème le Soleil ou représentant celui-ci. Recherchez le propos de l’artiste à travers ce sujet.

Et pour compléter vos hypothèses et votre analyse d’un tableau, procurez-vous la méthode complète ou téléchargez gratuitement le pense-bête Art-toi.

ART-TOI et vois plus et mieux !