Décoratif, un gros mot en peinture ?

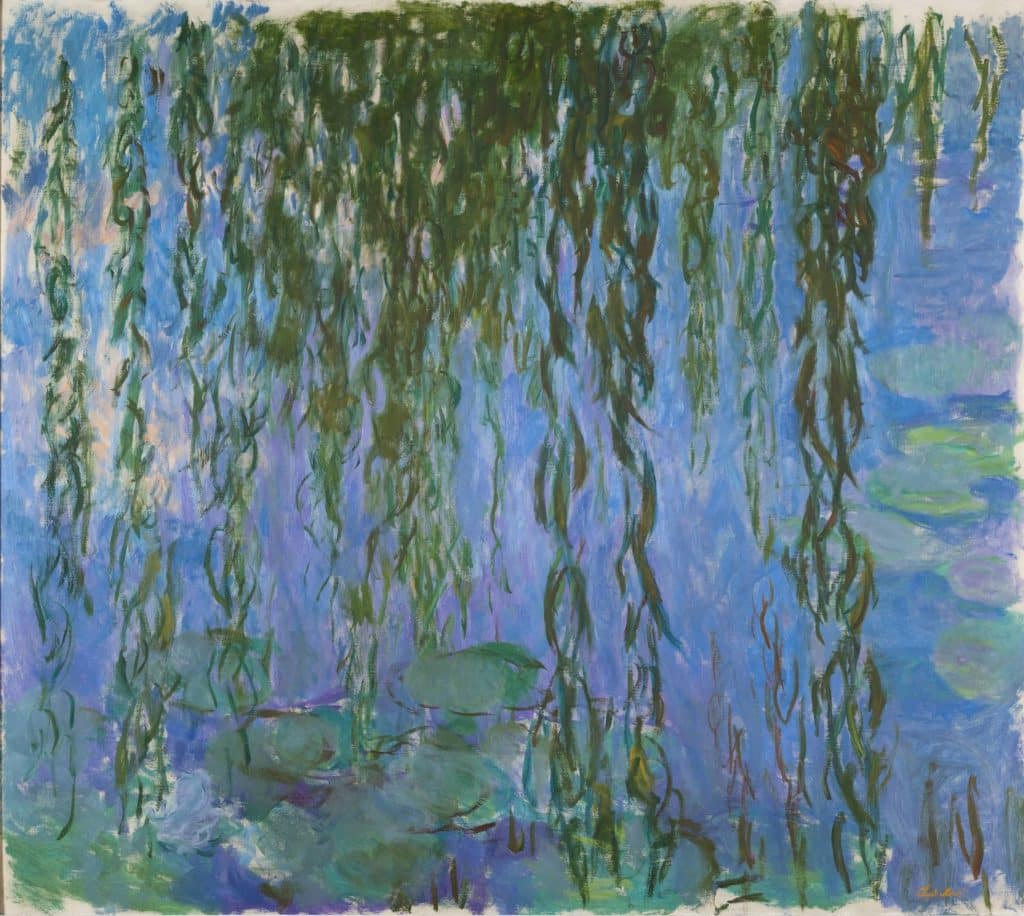

Dans une boutique de musée, une reproduction géante des Nymphéas de Claude Monet dans les mains, des visiteurs s’interrogent :

– «Et si on accrochait ça au-dessus de notre canapé, ça irait bien avec tout ce vert et ces taches de rouge, non ?»

– «Euh, attends, l’art, ce n’est pas de la déco !»

Comprendre la notion de décoration en peinture

Combien d’entre nous s’est posé cette question : ça ne fait-il pas un peu trop déco ? L’art, ça ne sert pas à décorer.

On fait tellement référence à nos intérieurs quand on parle de « décoration », de « déco », qu’on oublie que la vocation de la peinture peut aussi être décorative. Mais oui, souvenons-nous de nos ancêtres paléolithiques : n’était-ce pas l’un de leurs buts en peignant les murs de « leurs » cavernes ? Et ils ne sont pas les seuls. Longtemps, on a peint sur des supports immobiliers tels que les murs d’églises ou de palais. L’œuvre était alors intégrée à l’architecture (fresques, panneaux décoratifs, ornements muraux) et n’avait pas encore la sacralisation qu’elle connaîtra plus tard. Elle servait un usage religieux, narratif ou, plus simplement, ornemental. Lorsque le tableau de chevalet apparaît, les fresques migrent alors sur les murs des demeures patriciennes ou royales dans un rôle d’apparat. Avec l’Académie des Beaux-Arts au XVIIe siècle, on établit une hiérarchie des genres où la peinture d’histoire est placée au sommet, tandis que la peinture décorative et ornementale est considérée comme secondaire, voire inférieure. Ainsi, on inscrit sur les murs des édifices publics les grandes épopées humaines, les faits d’armes d’une nation ou encore des allégories, toutes très décoratives. Napoléon commande d’ailleurs de nombreuses fresques décrivant les hauts faits de son règne. Souvent, réalisées par des artistes reconnus, donc académiques, ces œuvres vont être décriées, moquées par l’avant-garde de la deuxième moitié du XIXe siècle. La notion de « décoration » passe ainsi de mode et devient ringarde pour les avant-gardistes. Pourtant, avec l’essor des arts décoratifs et du design industriel, les Impressionnistes, les Nabis, puis les Symbolistes et l’Art nouveau vont s’y intéresser. Selon eux, la peinture française de cette fin du XIXe siècle devait permettre de s’extraire des vicissitudes de l’existence, de la vie bruyante de ce Paris qui se transforme et devient, aux yeux de certains, une métropole infernale. Mais le public taxe très vite ces œuvres d’ornementalité et de superficialité. Henri Matisse n’arrangera rien en revendiquant une peinture comme un « divan pour l’esprit fatigué ».

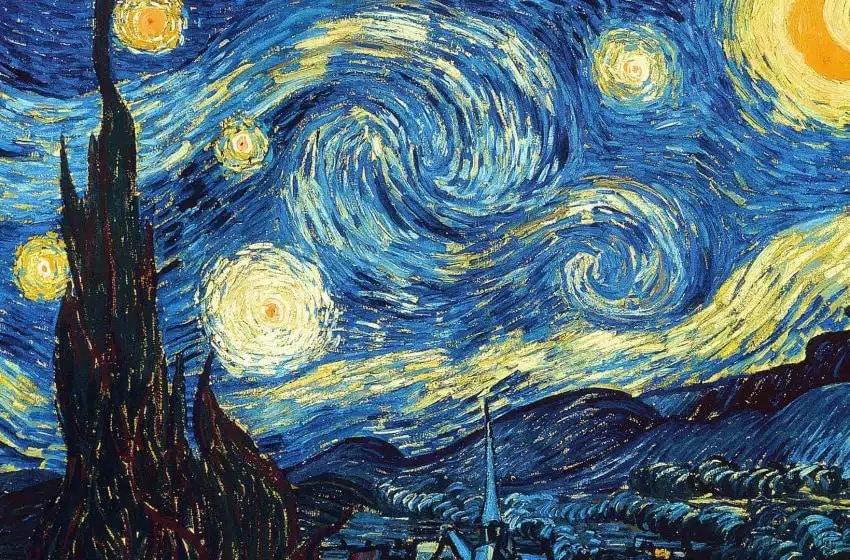

Et alors, les Nymphéas, est-ce de la décoration ou une "vraie" oeuvre d'art?

Marine Kisiel, dans son ouvrage Les Impressionnistes et le décoratif, nous apporte une réponse intéressante. Oui, c’est de la décoration, c’est-à-dire un support qui nous permet de nous plonger, de nous immerger dans l’œuvre, endossant un rôle méditatif, cathartique. Une peinture doit servir, selon l’historienne, à créer non seulement une atmosphère, mais également un nid émotionnel, voire spirituel. Un peu comme le mobilier anglais destiné au confort, contrairement aux aménagements français conçus pour leur seule beauté esthétique. On s’assied au bord du siège français tandis qu’on se love dans un sofa britannique (sans que cela ne lui enlève sa beauté, par ailleurs). Les Impressionnistes vont donc chercher à aller au-delà du décor pour entrer dans la décoration méditative.

On l’a compris, la décoration n’est pas frivole pour les Impressionnistes puisqu’elle doit emmener le regardeur vers un état flottant et enveloppant, dans une forme de beauté qui dépasse la simple matérialité. Ils vont d’ailleurs extrapoler ses effets sur leurs tableaux de chevalet.

Aujourd’hui, le débat continue : certains reprochent à l’art contemporain d’être devenu purement décoratif (notamment sur le marché de l’art et dans les commandes institutionnelles), tandis que d’autres revendiquent une approche esthétique sans culpabilité.

Bref, la frontière entre art et décoration reste poreuse et fluctuante. La peur du « décoratif » trahit-elle une angoisse plus large, celle de voir l’art perdre son statut d’objet de pensée au profit d’un simple plaisir des yeux ?

Et si on mariait les deux ?

Et pour compléter votre compréhension des codes d’un tableau, procurez-vous la méthode complète ou téléchargez gratuitement le pense-bête Art-toi.

ART-TOI et vois plus et mieux !