Fort en thème, le sourire!

C’est en me baladant à travers la galerie de portraits du musée des BA de Besançon, constituée pour une exposition consacrée au Beau Siècle, soit le XVIIe dans cette région que je remarque un détail qui m’interpelle : La plupart des portraits représentent des personnes qui sourient. Scène de genre ou portrait me demandé-je tant c’est inhabituel de voir des portraits de personnages d’importance souriant au regardeur. Alors je me suis plongée dans la documentation relative à ce sujet, thème que nous allons prendre comme fil conducteur pour en comprendre la portée et le sens au travers des différentes périodes de l’HA.

Le sourire est presque omniprésent dans l’art grec archaïque, nous en avons un bel exemple à Lyon avec la korè du Musée des Beaux-Arts. Il disparait pendant tout le Moyen-Age avant de réapparaitre timidement à la Renaissance. On le verra tour à tour, timide, anecdotique, chargé de sens, moralisateur, hédoniste, sémiotique dans le Pop Art et bien d’autres fonctions encore.

Regardons en détails.

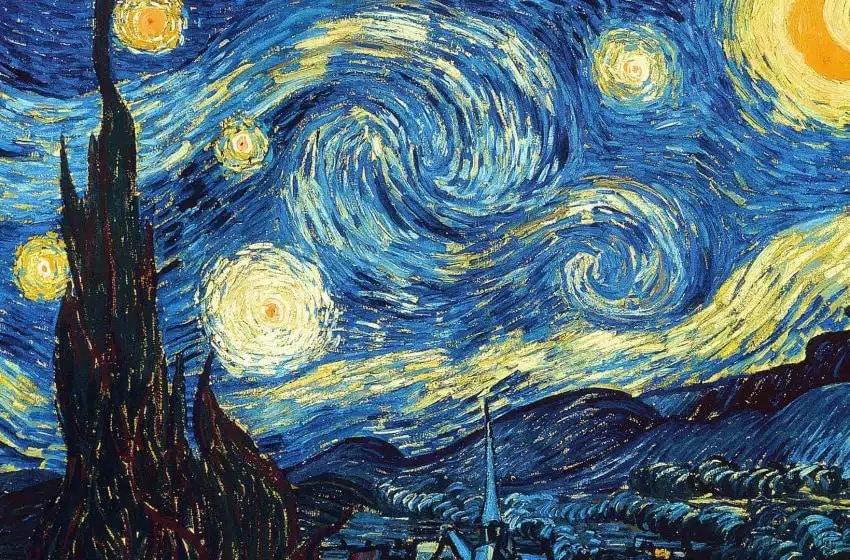

Comprendre l’équilibre dans une composition

Le premier sourire qui nous soit parvenu est sumérien. Il s’agit d’une statue représentant Ebih II, un dignitaire du Royaume de Mari en Mésopotamie remontant à -2’400. Chez les Pharaons d’Egypte, cette expression est considérée comme celle d’un divin, un état extatique en quelques sortes.

Les historiens pensent que les Grecs ont hérité ce trait expressif des civilisations de l’Orient et de l’Egypte. Cependant, son essence est bien différente. En effet, la pensée philosophique grecque a pour préoccupation principale la recherche du bonheur, mais en adoptant une manière de vivre qui soit sage, équilibrée, propre à procurer un état de satisfaction fondée sur la Vérité. De fait, le sourire est donc censé exprimer un état de satisfaction et ne doit pas être de commande ou simulé. Il n’est pas l’expression d’un au-delà, ni d’ailleurs d’une vérité psychologique mais bien d’un état intérieur. Pour s’en convaincre, regardons le Guerrier se donnant la mort dans des souffrances atroces le sourire aux lèvres. Oups. C’est ici celui éprouvé par la mort héroïque, en pleine possession de ses moyens, figé pour l’éternité dans un état de perfection morale et physique.

Au fond, le sourire des premiers Grecs est celui du Beau, de l’Idéal et de l’Idéel. Une beauté positive qu’on offre aux Dieux. A partir du Ve siècle avant notre ère, ce sourire devient plus « réaliste », moins conventionnel. D’iconique, il devient anthropomorphique.

Au Moyen Âge, il ne s’agit plus de sourire mais d’expier. Et pourtant, le sourire lumineux et sincère de la Cathédrale de Reims datant du XIIIe en est un contre-exemple.

A la Renaissance, renait le sourire mais tellement empreint de bienséance et de mesure qu’il est souvent à peine perceptible. Prenons celui de la Joconde pour exemple, nous ne sommes pas exactement en face de la joie de vivre éclatante et personnifiée !

Même le Portrait de l’Homme qui rit de da Messina est plus un rictus qu’un sourire franc.

On doit se souvenir que sourire est contraire à toute bienséance. On ne montre surtout pas ses dents. Il faut dire que les soins dentaires sont plus que rudimentaires à cette époque. Cela ne monterait guère les portraiturés sous leur meilleur jour donc.

C’est le Caravage avec son Amour victorieux et plus tard le courant artistique Baroque qui vont nous faire parfois des risettes mais souvent avec un esprit bien moralisateur voire du mépris. Il faut attendre le Beau Siècle de la peinture des Pays-Bas pour trouver des sourires francs, plein de vitalité et de bonheur comme celui du tableau de Frans Hals- Le Mariage des Van der Laen. Le Siècle des Lumières se dérident un peu avec un sentiment de liberté qui s’installe. Elisabeth Vigée Le Brun incarne cet attrait nouveau pour la démonstration de joie, d’affection et de complicité dans ses portraits de la Reine Marie-Antoinette notamment et ses autoportraits avec ses enfants. Et c’est là que notre Gaspard Gresly se situe. Il s’agit donc d’un sourire des Lumières !

Le coquin rococo ne faillira pas à sa réputation avec des sourires hédonistes et ceux émanant des plaisirs de la chair. Le XIXe nous montrera des guinguettes et des fêtes populaires avec des gens heureux. La représentation du sourire devient signifiante des plaisirs populaires, voire anecdotiques.

Avec le Pop Art et le Nouveau Réalisme, c’est le sourire Pepsodent qui apparait portant en lui les promesses de bonheur liés au consumérisme que les artistes railleront ou détourneront ironiquement. Le sourire devient un marqueur social et sémiotique. James Rosenquist dans President Elect ne dit pas autre chose.

L’art contemporain figuratif s’en prendra aux stéréotypes accolés à l’image de la femme dans les médias et le cinéma avec ses sourires de façade. Et pour terminer, le comble du cynisme avec l’artiste chinois Yue Minjun qui fait passer tout un tas de messages sous le sourire…Tant qu’on peut en rire !

À vous de retrouver le sourire !

La prochaine fois que vous visiterez les collections d’un musée, allez retrouver le sourire ici ou là.

Et pour compléter votre compréhension des codes d’un tableau, procurez-vous la méthode complète ou téléchargez gratuitement le pense-bête Art-toi.

ART-TOI et vois plus et mieux !