"Il va mourir....."

… demanderait peut-être un enfant de l’âge de celui représenté sur ce tableau. C’est aussi la question qui m’est venue à l’esprit en regardant cette œuvre. Entre tristesse et compassion, j’ai cru apercevoir une lueur d’espoir dans l’expression de la mère ou de la nourrice, elle ne semble pas affolée. Mais observons tant l’iconographie que les éléments picturaux pour répondre à cette question lancinante.

Quels indices nous fournissent le titre et le contexte historique ?

Si le visage triste, le teint blafard, la position affalée et le pied nécrosé de l’enfant ne laissent que peu de doute, le titre confirme notre présomption ; cet enfant est vraiment malade. Mais de quoi souffre-t-il ? C’est le contexte historique qui nous en révèle les premières indications. En effet, en 1664, la peste sévit dans tout Amsterdam, tuant un citoyen sur dix. C’est à peu près à cette époque, vers 1666, que Metsu brosse ce portrait poignant. De toute évidence, cette petite fille – sa jupe nous renseigne sur son genre –, est atteinte de cette épidémie (on ne parle pas dans ce cas de pandémie puisqu’elle est limitée à la région hollandaise).

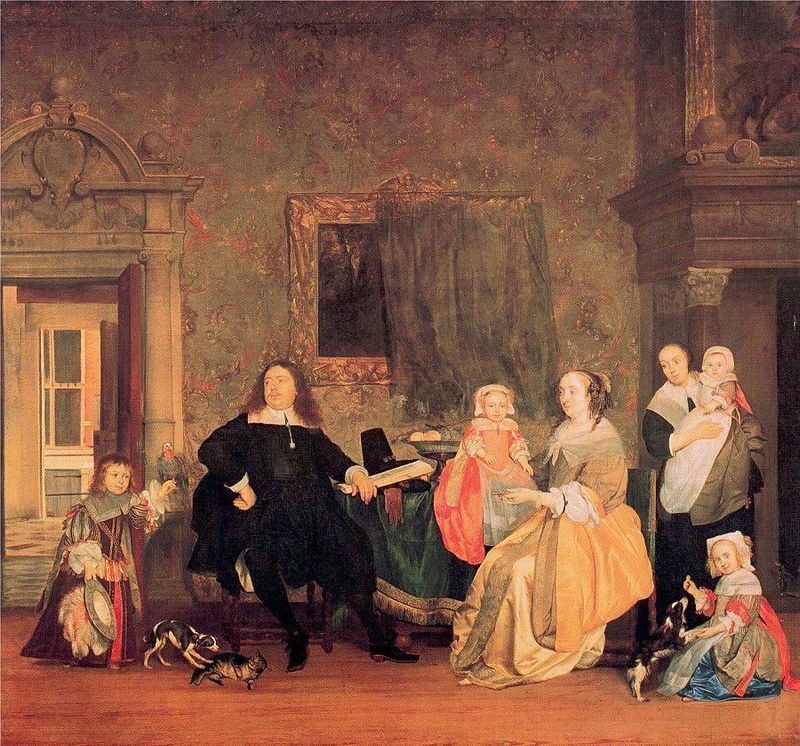

Tâchons maintenant de comprendre qui sont les personnages. L’expression sereine de l’adulte me laissait penser qu’il s’agissait d’une nourrice ; dans mon esprit, on aurait dû lire de l’affolement dans les yeux d’une mère. Erreur. En observant l’œuvre de plus près, on voit qu’elle porte une alliance et le bonnet des femmes mariées. On peut donc en déduire que le peintre a voulu éviter un certain misérabilisme en représentant cette scène tout en retenue. Si très peu d’informations nous sont parvenues au sujet de la vie de Gabriel Metsu, on peut supposer qu’il a pris son épouse, Isabelle, pour modèle ; ses boucles d’oreilles sont visibles dans des portraits antérieurs. En ce qui concerne l’enfant, les historiens d’art postulent qu’il pourrait s’agir de l’enfant du mécène de Metsu, Jan Jacobszoon Hinlopen, pour lequel l’artiste avait réalisé un portrait de famille en 1661 et 1663. Cette enfant, Geertruit, est morte de la rougeole à l’âge de 19 mois.

Cependant, deux signes me laissent dubitative quant à cette supposition. D’une part, le pied droit de la petite fille présente un noircissement évident de la peau, signe de complication de la peste bubonique. D’autre part, cette enfant me paraît plus âgée qu’un an et demi. Il est à mon sens plus probable qu’il s’agisse d’un des enfants du couple.

Quel est le propos du peintre ?

Les dimensions du tableau et le genre pictural nous renseignent à ce sujet. Ce tableau de petit format, 30 par 30 cm, représente a priori une scène d’intérieur ou plutôt d’intimité comme les peintres hollandais du XVIIe siècle aimaient à le faire. Gabriel Metsu est l’un d’eux. Pourtant, de nombreux éléments picturaux laissent supposer un genre différent. Observons : une mère tient son enfant sur ses genoux, son expression est résignée, à l’image des Pietà. Accroché au mur, un dessin du Christ sur la croix fait écho à une probable mort prochaine, à l’image de la Passion. La position des deux personnages crée une diagonale, une croix oblique. Le noble bleu du tablier et le rouge vif de la jupe ne sont pas sans rappeler les couleurs symboliques du manteau et de la robe de la Vierge. Pour terminer, on aperçoit un pot en céramique et une cuillère dans le coin gauche du tableau, pouvant faire référence aux Vierges à la soupe au lait ou à la bouillie, thème cher aux peintres hollandais du XVIe et du XVIIe siècle. Il pourrait donc bien s’agir d’un tableau religieux.

Comment le peintre nous touche-t-il avec la composition et les couleurs choisies ?

Le bol et la cuillère gisant sur la table renforcent l’idée que l’enfant est trop léthargique pour manger. Les couleurs vives des habits de la mère, posées en aplats, stimulent le regard. Le jaune et le blanc de ceux de l’enfant contrastent avec les tons sourds de la pièce, rendant son teint plus cadavérique encore. Pourtant, l’utilisation de tons doux et chauds crée une atmosphère de tranquillité et de sérénité. De fatalisme pourrions-nous dire. Si le style de Metsu ressemble à celui de Pieter de Hooch ou de Johannes Vermeer, avec une lumière latérale, des ombres faibles et des couleurs fraîches et uniformes, la touche est bien différente. Une pâte plus épaisse et des coups de pinceau plus grossiers que ceux des illustres confrères du peintre rendent l’ensemble moins raffiné, mais aussi plus misérable. Pour terminer, la lumière blafarde qui entre par la fenêtre derrière la fille malade crée un effet dramatique et insuffle de la profondeur à l’image.

Rien n’est jamais dû au hasard, on le sait. L’analyse de l’iconographie nous a permis de saisir le propos du peintre tandis que le traitement des éléments picturaux a explicité les raisons de nos émotions face à cette œuvre intimiste, induisant la compassion avec subtilité.

À vous de chercher votre équilibre !

Choisissez une œuvre qui vous plaît et à laquelle vous pouvez accéder facilement, de préférence « en vrai » (musée, lieu public, collection personnelle). Maintenant, allez recueillir toutes les informations de base du tableau qui vous permettront de bien le situer et d’en comprendre l’iconographie. C’est le genre d’informations qu’on peut trouver sur le cartel du tableau, sur Internet, dans les livres et catalogues d’exposition ou encore dans votre mémoire.

Puis vous pourrez commencer votre analyse en répondant aux questions suivantes :

- Le titre de l’œuvre : quel indice le titre vous donne-t-il ?

- L’artiste : quels sont les faits marquants de sa vie ? Est-il célèbre et si oui, pourquoi ?

- Quelles sont les dimensions de l’œuvre ? Quel est l’impact des dimensions du tableau sur vous ?

- Le genre pictural : quel est le genre de l’œuvre ? Qu’est-ce que cela vous dit de l’œuvre ?

- Le lieu d’exposition : quelle était la destination initiale de l’œuvre ? Qui étaient les regardeurs initiaux ?

Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes ces questions. Vous ne noterez que ce qui permet votre compréhension de l’œuvre.

Et maintenant allez parler au tableau !

Vous allez maintenant parler à votre tableau en lui posant des questions dirigées sur les différents éléments de la composition, les formes, les couleurs et la lumière. Tel un détective, vous mobiliserez votre intuition, ferez fonctionner votre esprit de déduction et relèverez le maximum d’indices pour trouver l’énigme : ce que le peintre vous dit. Voici l’interview :

- L’espace : comment est-il occupé ? Quelle est l’occupation des différents plans ? Y a-t-il des zones vides et pleines ?

- La perspective : est-ce un espace réaliste ou illusionniste ?

- Le point de vue : où le peintre nous a-t-il placés en tant que spectateurs de l’œuvre ?

- Les formes : quelles sont-elles ? Le tableau est-il dominé par un type de forme en particulier ou une variété de formes différentes ? Comment sont-elles traitées ? Comment s’effectue le passage de l’une à l’autre ? Les formes sont-elles géométriques ? Y a-t-il des lignes droites et des courbes parfaites ou sont-elles plus naturelles ?

- Les couleurs : quelles sont les couleurs principales ? Y a-t-il des correspondances (clair-foncé, chaud-froid, complémentaire-primaire) ? Les couleurs s’opposent-elles ou sont-elles plutôt en harmonie ?

- La lumière : artificielle ou naturelle, d’où vient-elle ? Est-ce qu’un élément est éclairé ? Y a-t-il des ombres et des contrastes ?

C’est génial de voir plus et mieux, non ?

Et pour compléter vos hypothèses et votre analyse d’un tableau, procurez-vous la méthode complète ou téléchargez gratuitement le pense-bête Art-toi..

ART-TOI et vois plus et mieux !